Le ombre di San Sabba

«Per quanto ci sforziamo, per quanta capacità di immaginare abbiamo, tutto questo è inimmaginabile». Pensavo di andarci con due nomi dell’editoria, a San Sabba. Invece sono anche un verbo e un aggettivo: Guido e Pia. Sgardoli mi aspetta a Venezia, salgo sulla sua macchina dopo aver percorso a piedi il traballante ponte di Calatrava. «Non andiamo in treno. Sai, soffro il caldo», mi dice. Partiamo, e da quel cordone ombelicale d’asfalto che lega la terra alla Serenissima è tutta un’acqua alta di pensieri, valli che cominciano, pianure che s’allontanano, la vegetazione che diventa ansiosa sotto un azzurro meno compiaciuto, provata come certe facce di Trieste, la città verso cui scorriamo. La Valentinis ci raggiungerà alla Risiera da nord-ovest. Lei si comporta all’esatto opposto di molti italiani: tutto l’anno in Sardegna e l’estate dove la trascorre? A Udine, per dire.

San Sabba è un rione dove un tempo era stata costruita in pietre e mattoni e travi una fabbrica per la pilatura del riso, vicina al mare. Divenne carcere e dopo il ’43 fu uno dei quattro campi sotto il diretto comando delle SS in Italia. Ebrei e oppositori politici venivano uccisi col gas di scarico dei camion e a bastonate, finivano nel forno crematorio o partivano coi treni per il concentramento e lo sterminio. Tremila, o più probabilmente cinquemila, terminano la loro storia qui. Gli altri passano e trapassano altrove.

Con il jazz in sottofondo, pini marittimi all’orizzonte e steli ed erbacce a spuntare dalle rocce sempre più rugose, Guido comincia a raccontare e mi spiega d’aver visto la prima volta la Risiera per merito di suo padre (che da giovane divise un appartamento per un po’ con uno stralunato Hugo Pratt), che venne qui negli anni Sessanta con una cinepresa 8 millimetri e proiettò poi le immagini a casa, in bianco e nero. Parcheggiamo e ci avviciniamo all’ingresso, due sciabolate di cemento che ti tagliano fuori dalla città e ti permettono di entrare senza pensieri distraenti. Perdo Guido due passi dietro di me, sembra già lontanissimo il momento in cui, in auto, mi disse d’aver costruito da ragazzo un set per corti in stop-motion a forma di gabinetto: «Ecco, ora mi sembra di entrare nel filmino di mio padre, mi pare di attraversare quel telo che tirava su in casa per proiettarci i suoi viaggi. Ho capito questo posto dalle sue parole, un tempo, ed ora eccomi qui».

Nous ne sommes pas les derniers, intitolava le sue acqueforti Zoran Mušič, che aveva vissuto l’esperienza della prigionia e della deportazione.

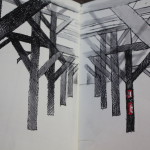

Una storia di padri e di figli, come La vita è bella di Benigni i cui esterni del lager sono stati girati a San Sabba. Ci raggiunge anche Pia, in ritardo per una coda strepitosa d’automobili che non ha mancato di disegnare su un quadernino simile al mio. «M’ero dimenticata, si viene solo con quello rosso». Lei ci è venuta anche con i capelli rubicondi, da dietro stentavo a riconoscerla, era una pennellata flambé sullo scuro dell’edificio. Mentre Guido ha ripassato a pensieri e ricordi, Pia da illustratrice s’è preparata a disegni, e mi mostra tutto un rimuginare di segni e neri e bianchi, tratti di una dolce paura, le sue luci. Ci dividiamo. Ora è il luogo a voler parlare, a raccontarci e vale la pena di ascoltarlo, noi che non possiamo aspettare la montagna ma dobbiamo muoverci e andarle appresso. Pia si siede in terra, nella sala delle celle, e la sua borsetta (rossa) è l’unico colore in tutto l’ambiente scuro. Guido resta in piedi a lungo nella sala delle croci, un ambiente che ricorda da vicino le ossessioni angoscianti di Piranesi. «Sembra davvero una foresta, una foresta di travi di legno, intricata, intricatissima. E mi vien voglia di salire su quei tronchi che sono travi infisse nel pavimento di granito, e di passare da un ramo all’altro, che sono travi orizzontali, e penso che qualcuno magari ci si è arrampicato davvero, cercando un’impossibile via di fuga. La foresta di croci, sembra bella, detta così, invece sono nella Risiera e la foresta è uno stanzone le cui pareti trasudano morte e disperazione, e gli alberi sono travi scure che sostengono il tetto e che a volte, di sfuggita, ricordano i patiboli».

Nous ne sommes pas les derniers, intitolava le sue acqueforti Zoran Mušič, che aveva vissuto l’esperienza della prigionia e della deportazione. Noi non siamo gli ultimi, ne verranno dopo di noi di deportati e illusi, strappati, reclusi. Così ogni volta che metti il piede in un lager, in una prigione, nel luogo dove anche solo un essere umano soffrì (ne basta uno solo, i numeri sono spesso soltanto statistiche), non puoi che pensare a quell’ultimo che tarderà ad arrivare. Ma anche che tu, tu che passeggi in questa giornata di sole a due passi dal porto in un luogo che fu fabbrica, tu non sei l’ultimo a venire qui, a ricordare, a passare il tempo con questi passati. Un disegno di Giovannino Guareschi (che proprio qui fu imprigionato) mostra un omino con fondo di lager che guarda riflessa la normalità in una pozzanghera. Lui a colori, la pozzanghera in bianco e nero. Noi speculari a quella immagine (dalla normalità cerchiamo di vedere rispecchiata la storia), camminiamo, rimaniamo aggrappati ai nostri colori. Come possiamo.

Guido e Pia, entrambi abituati a inventare storie, qui sono come avvolti dalla Risiera; portano un rosso che non è più quello della violenza ma è il colore della festa, del ricordo, come se lo stesso colore in momenti differenti, pur nello stesso luogo, pronunciasse parole ben diverse dentro di noi. È un rosso bandiera perché l’Italia si fece anche qui, è nata anche nel suono delle minacce, nel silenzio dei dolori, nel buio dei cani aizzati ad abbaiare per coprire le grida dei sommersi. Ritrovo i due autori tempo dopo, il sole s’è divertito a spostare le ombre del mondo, all’aperto: Pia guarda di sottecchi il segno d’acciaio dove sorgeva il forno crematorio, distrutto dai nazisti, se lo ridisegna nella mente. Guido s’è seduto accanto al quadrato in terra del camino, e se m’avvicino mi dice: «È peggio l’ombra, della cosa in sé. C’è l’ombra, l’impronta del forno, e l’ombra del fumo che esce dal camino, un fumo fatto di persone. L’ombra è ciò che non vediamo, è la rappresentazione di una cosa. Ed è peggio. Perché nell’ombra, nera, ci può stare tutto. È una minaccia più grande della cosa che la proietta. L’ombra del fumo è più inquietante del fumo vero. È qualcosa che ti aspetta, che verrà».

Passano ali bianche sopra le nostre teste, è un attimo. Rumori di onde e quella salsedine che ti bussa nel naso, un salmastro familiare di alghe e specchi di acque e schiume. Ma il mare non lo vedi, non lo vedrai, è altrove. Qui, alla Risiera di San Sabba, il mare è soltanto un odore lontano.