Una notte coi volontari

Il primo resoconto sulla vita (notturna) dei volontari di Festivaletteratura realizzato dall’autore Matteo Corradini.

Quest’anno al Festivaletteratura dormo in una stanza enorme. Da scrittore ospite ero abituato ai confort degli hotel di Mantova, ma a una stanza così spaziosa mai: le sue misure superano qualsiasi aspettativa, qualsiasi immaginazione di open space attrezzato, di camera da letto king-size. C’è che non sono da solo, ma ho quaranta coinquilini che dividono con me le dimensioni del lungo e del largo, riducendo lo spazio personale a pochi metri quadri a testa. O meglio: sono io a essere il loro coinquilino, un ospite forse inatteso e inopportuno, che racconta una fettina sottilissima delle loro vite.

Quest’anno al Festivaletteratura dormo insieme ai volontari, e in particolare alloggio con quaranta di loro in una palestra attrezzata con letti di cartone, materassi di conglomerati chimici morbidi, sacchi a peli. È una idea nata un mese fa, chissà come, con gli organizzatori del festival. Uno di loro coordina con gentilezza e professionalità i miei spostamenti e il mio alloggio, e le sue prime parole al telefono mi ritornano ancora alle orecchie, come l’eco di un presagio: «Ti metto nella Sacchi. Quella palestra è un porto di mare, è il posto peggiore dove potresti capitare. Quindi è perfetta».

Quello che si vede sopra i letti di cartone non rappresenta questi ragazzi qui e ora, ma rappresenta qualcosa che per loro è passato e mentre passava li ha lasciati andare via, crescere.

Non capisco se la fama della palestra Sacchi sia esagerata a puntino per mettere suspense alla mia perlustrazione, né se la perfezione millantata sia velata da una sottilissima ironia, son tutte cose che scoprirò, ma capisco chiaramente che se vuoi vedere la tigre devi entrare nella sua giungla, non puoi cercarla nell’orto.

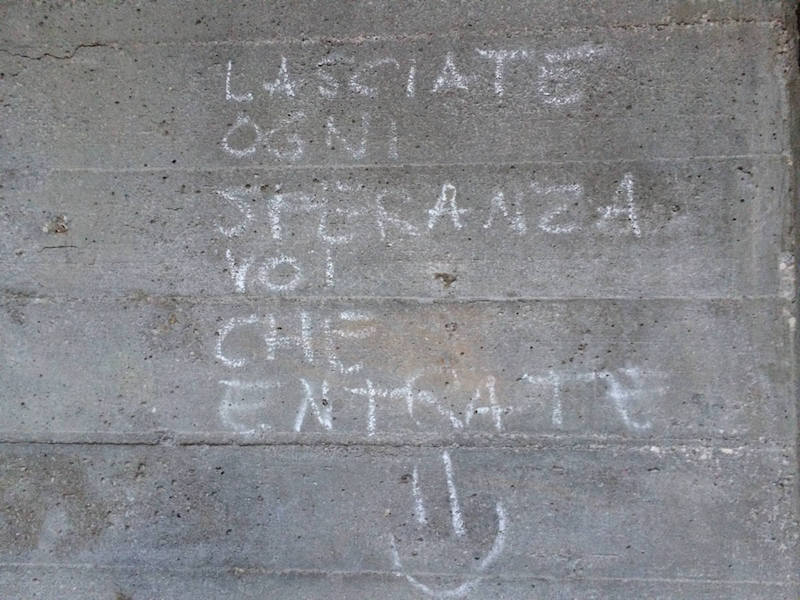

Parcheggio l’auto e mi avvicino alla palestra, decidendo che da quel momento mi sarei forzato a non chiamarla più in quel modo, bensì “alloggio”, o anche “casa” semmai mi venisse naturale. Sul muro accanto alla porta c’è un’accoglienza che più dantesca non si può.

E una casa un po’ la sembra, o meglio: sembra quella parte di casa che tutti noi abbiamo abitato prima di farci chiamare adulti: la camera, la cameretta, di un giovane o di una giovane ancora in casa coi genitori ma con la testa già altrove, un giovane o una giovane con una propria indipendenza, un proprio progetto, una università e una città dove studiare, ma senza una casa di proprietà. È un luogo dove tutti abbiamo abitato, almeno per qualche mese: una cameretta che porta ancora i segni della nostra adolescenza appena passata, un colore, un poster, una fila di fumetti, ma che vorrebbe racchiudere tra le sue mura una intera casa propria, il cielo in una stanza.

Qui avviene la medesima cosa che avviene normalmente, per tutti. Solo che è moltiplicata per quaranta. Quaranta sacchi a pelo, quaranta lenzuoli. Quaranta zaini o borsoni, quaranta magliette ad asciugare, quaranta paia di ciabatte. A osservarli attentamente puoi quasi comprendere l’età, i gusti, le inclinazioni di ciascuno. Forse perfino il carattere. O forse no: devi anche pensare che in questi casi non si usa forse un oggetto preferito, o il cuscino del cuore, o il sacco a pelo delle grandi occasioni. Quello che si vede sopra i letti di cartone non rappresenta questi ragazzi qui e ora, ma rappresenta qualcosa che per loro è passato e mentre passava li ha lasciati andare via, crescere. Loro sì, loro sono al presente e vivi, e molto brillanti.

Incontro Martina per prima, viene da Ferrara e ha lunghi riccioli da asciugare.

Non so bene come sentirmi, se come Sindbad che s’intrufola nella grotta dei quaranta ladroni per scoprirne il tesoro, o Riccioli D’Oro che s’aggira curiosa tra le cose personali dei tre orsi, o Biancaneve che trova la casetta dei nani e sfinita s’addormenta su quei lettini. Credo che altalenerò, ma pur nell’andirivieni di emozioni, mantengo un senso di gratitudine speciale, entrando in un luogo dove non ero mai entrato, la casa dei volontari che reggono e sostengono il festival nelle piccole e grandi faccende quotidiane, rendono possibile l’evento, realizzabile l’idea, giovane l’aspetto.

Mi gonfiano il letto. O meglio: è il letto a gonfiarsi da solo in un attimo, basta attaccarlo alla presa. E il mio letto gonfiandosi fa questo rumore.

Sistemo il comodino-sgabello di cartone e lo zaino lì accanto, sul lato sinistro, perché il sacco a pelo si apre da quella parte. Poi esco e vado al festival. Quando rincaso, trovo briciole d’intonaco sul mio sacco a pelo e sto per domandarmi da dove vengano quando una pallonata mi sfiora la testa. I volontari in pausa stanno giocando a tirare calci a un pallone di gomma. A dire la verità, pur osservandoli, non capisco le regole del gioco: pare che il senso stia tutto lì, nello sparare fucilate contro i muri. Si fermano. Mi chiamano “scrittore”, non col mio nome, e lo fanno con una naturalezza e una consapevolezza della mia identità che molti editori si sono un po’ scordati. «Scrittore, ma davvero ci intervisti?» «Scrittore, tu dov’è che dormi?», «Scrittore, ma che cosa bella che vi siete inventati», «Scrittore, io sono in pigiama e tu mi intervisti in pigiama, altrimenti niente», «Scrittore, sai giocare a basket?», e l’ultima domanda la comprenderò meglio solo in seguito.

Ci si prepara per la notte. I bagni sono pochi, sono giusto gli spogliatoi della palestra, ma i turni avvengono quasi con naturalezza e mi ritrovo da solo a lavarmi. Nelle bolle dello sciampo rifletto sull’avere il doppio dell’età dei volontari, rammento quante volte ho dormito o mi sono lavato in ambienti simili, e a quanto la generazione dopo la mia viva un mondo più complesso, una realtà più difficile da chiarire e da lavar via, come questa, come questa schiuma che se ne va sotto i miei piedi. Chissà perché vengono qui a Mantova, quando hanno deciso. Francesca ha una motivazione molto concreta.

E Andrea anche.

Me li avevano presentati come scavezzacolli, animali, rumorosi, fastidiosi. E invece no. Sui loro comodini di cartone, accanto agli immancabili ed enormi smartphone, ci sono libri. Ma non libri facili. Cerco di curiosare senza strafare, vedo qualche Einaudi, un paio di Adelphi, due John Green, finché non spunta un Joseph O’ Connor, la mia passione. I volontari desiderano vedere incontri, nei momenti liberi. Alcuni hanno il programma con evidenziati eventi e nomi. Sono ragazzi curiosi.

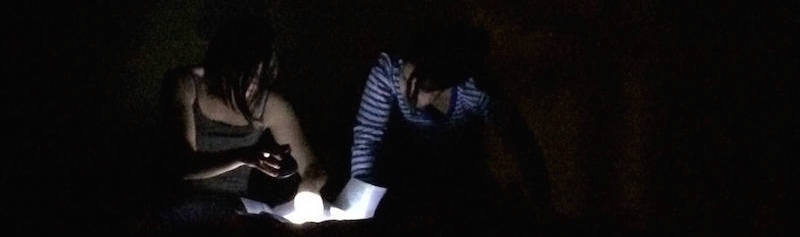

Ritornano sulla domanda di partenza: «Sai giocare a basket?» E alle 11 di sera mi ritrovo a fare tiri e canestri in una palestra piena di letti. A fotografarci ora, sembreremmo la copertina surreale di un album dei Pink Floyd. Poi, poco per volta si spengono le luci, si attutiscono i rumori. Ognuno cerca di rallentare il ritmo e non fare confusione. Qualcuno va in bagno e là avviene la trasformazione, spariscono le magliette blu e ritornano ragazzi e ragazze in pigiama. Mentre scrivo, sono l’unica lucina accesa di tutta la palestra, tocco i tasti piano per non ticchettare. Il buio avvolge i volontari che dormono. Velocemente le ultime luci dei telefoni cellulari hanno messo di illuminare ciabatte e pantaloni di pigiami, sussurri e ultimi sorrisi, cerniere, libri. Si sentono i rumori della strada, poche macchine che passano. Mentre scrivo, ho la schiena appoggiata al cemento armato del muro e di fronte a me si allarga tutta la palestra, con la sua eco di respiri, e rigiri nel sonno. Domani tocca a loro più che a me, ora dormo anche io. Me li avevano presentati così, e invece sono cosà. A casa, ne sono certo, hanno meno attenzione per le cose, e vanno a letto più tardi.

Prova ne è anche il gruppetto di sei volontari che era uscito a bere qualcosa: dentro di me pensavo che sarebbero rientrati alle 3 vociando e svegliandoci tutti. Ritornano invece all’una, silenziosamente. Strisciano le ciabatte e aprono delicatamente gli zaini, si richiamano all’ordine a vicenda chiedendosi silenzio, e silenzio è. Le loro lucine li accompagnano qua e là nella palestra e in pochi minuti sono a letto. Stesso pensiero: credo fermamente che nella loro normalità rincasino più tardi, e abbiano meno cura. Qui si sentono responsabili. Forse.

Dico forse perché al risveglio una volontaria mi incrocia in pigiama, ha ancora gli occhi lucidi della notte, e una salvietta sulle spalle. Mi dice: «Guarda, ci andiamo a lavare proprio perché ci sei tu». Non so se scherza mentre ride e se e va, ma credevo che ragazzi e ragazze messi insieme nella stessa palestra si lavassero il doppio o il triplo. Invece, pare di no.

All’alba il sole invade la palestra come un fiume. La grande vetrata si accende e alle 6 del mattino uno della mia età si sveglia. Loro, no. Alle 7 le prime figure avanzano a ciabattate verso il bagno e avviene la trasformazione inversa: escono in pigiama e rientrano in pantaloncini e maglietta blu. Il festival può ricominciare.

La ragazza più vicina a me ha voglia di parlare. Viene da Salò e ha vent’anni. Fa l’amministratrice di condominio, legge moltissimo: la immagino redimere riunioni infuocate su pavimenti da rifare, infissi da sostituire, scale pulite male, cani che sporcano gli zerbini altrui. Le piace fare la volontaria per il senso di mondo che il volontariato dà ad ogni cosa, e per l’idea di farlo con altri. Si lamenta che in palestra non c’è nemmeno uno specchio.

Ha ragione, né nello spazio dove dormiamo, né nel bagno. Nulla dove guardarsi in faccia, controllare una pettinatura, dove vedere se stessi. Ma forse il senso di ogni cosa sta tutta lì, nella possibilità di vedere te stesso in un altro, di usare un libro, ogni libro, come uno specchio magico che permette ancor meglio di un vetro di vederti, controllarti, pettinarti i pensieri perché siano pronti per il giorno. Ieri, oggi, stanotte, mi sono specchiato in questi ragazzi migliori di noi. È una fortuna, in fondo.

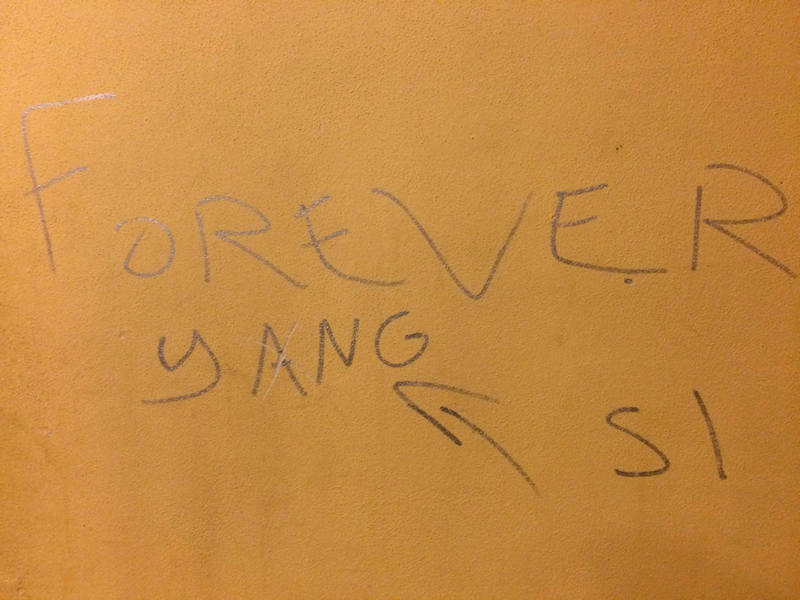

Esco mentre finiscono di prepararsi, lascio a loro un po’ di mattina senza adulti e scrittori, ma prima di uscire non posso evitare nei bagni una scritta che rappresenta perfettamente quel che vivo e quel che provo. Forever.

A domani notte, old and “yang”. Fine prima parte.